我是一个从小就喜欢香港武侠剧,看着《射雕英雄传》长大的普通观众。小时候和小伙伴整天在家门口的空地上玩“打打杀杀”,幻想自己是剧中的英雄豪杰。嘴里喊着“降龙十八掌”“打狗棒法”,手里挥舞着树枝当剑,觉得自己无所不能。那时候的我,完全沉浸在武侠的世界里,觉得江湖就是打得漂亮。到了后来开始看徐克的电影,觉得动作拍的好酷,特效做的好炫,也基本上奠定了我对武侠的认知。但是这一切的初始点,竟然是源自于胡金铨那一代导演的作品,而这一切都来自于我最近看的一部纪录片:《大侠胡金铨》。

说起收看这部纪录片的缘起还挺有意思。我其实是被《银杏树下》的普洱猫种草的——很早之前听到她和嘉宾在节目里面聊张彻、王羽、罗烈,到后期的狄龙、姜大卫,当时听完就感觉被打开了一个新的武侠宇宙,于是当我刷到胡金铨的纪录片,就抱着好奇看了起来,结果就彻底被征服了:原来我们现在看到的武侠片,其实是从胡金铨这一代开始的。

如果只用一句话概括:胡金铨是把武侠从戏台美学推向电影语言的人。

- 他是戛纳电影节获奖的常客

- 曾被哈佛大学、巴黎大学邀约演讲

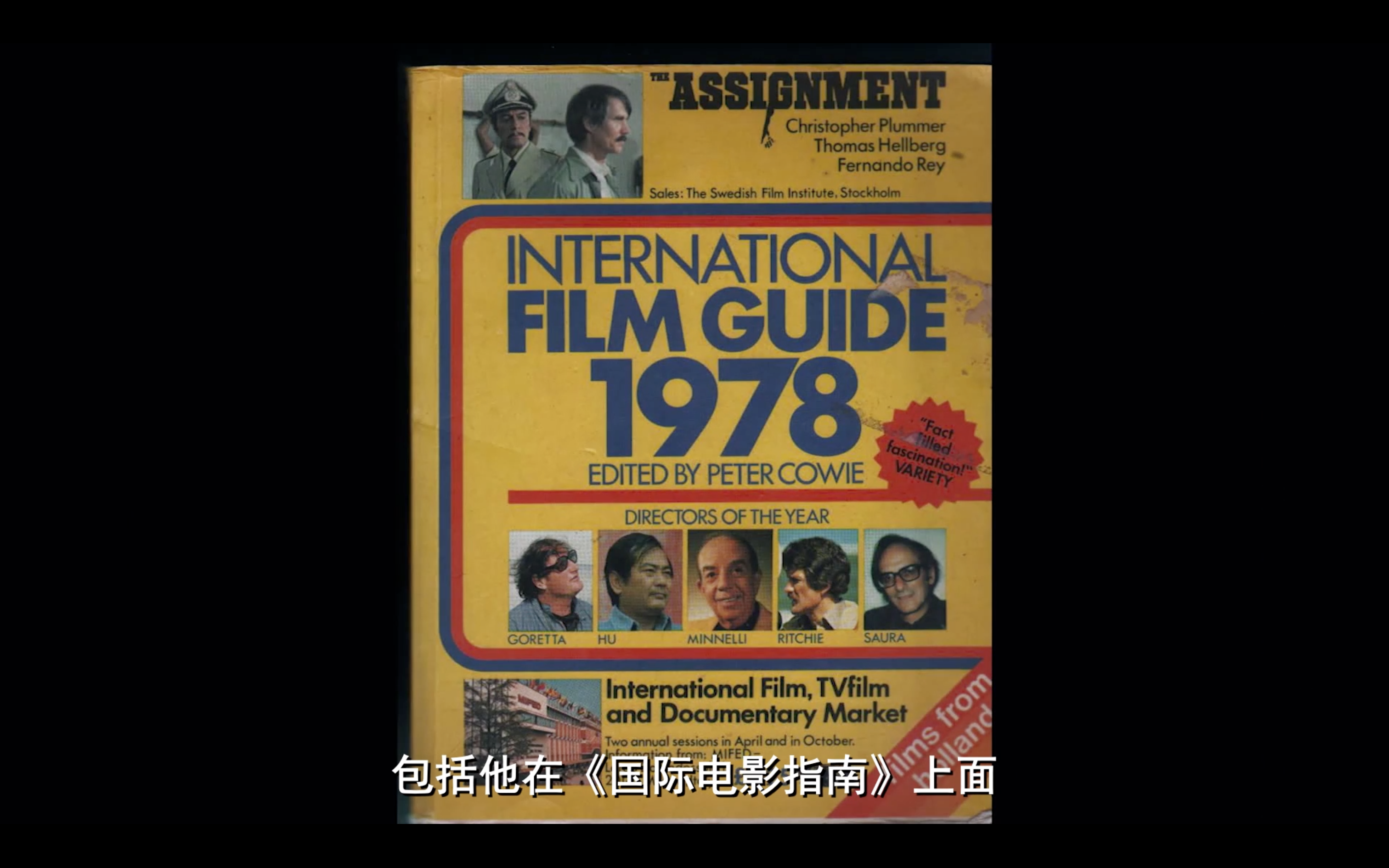

- 被英国《国际电影指南》评为当年世界五大导演之一

- 被《时代周刊》评为国际最出色50位电影导演之一

他出生于北京,后来辗转到香港进入电影圈,在片场从美术、编剧做起,再到执导作品。更为人熟知的是他在香港与台湾电影工业之间游走,用扎实的美术功底和独特的叙事节奏,把“新武侠”这件事真正立住了。

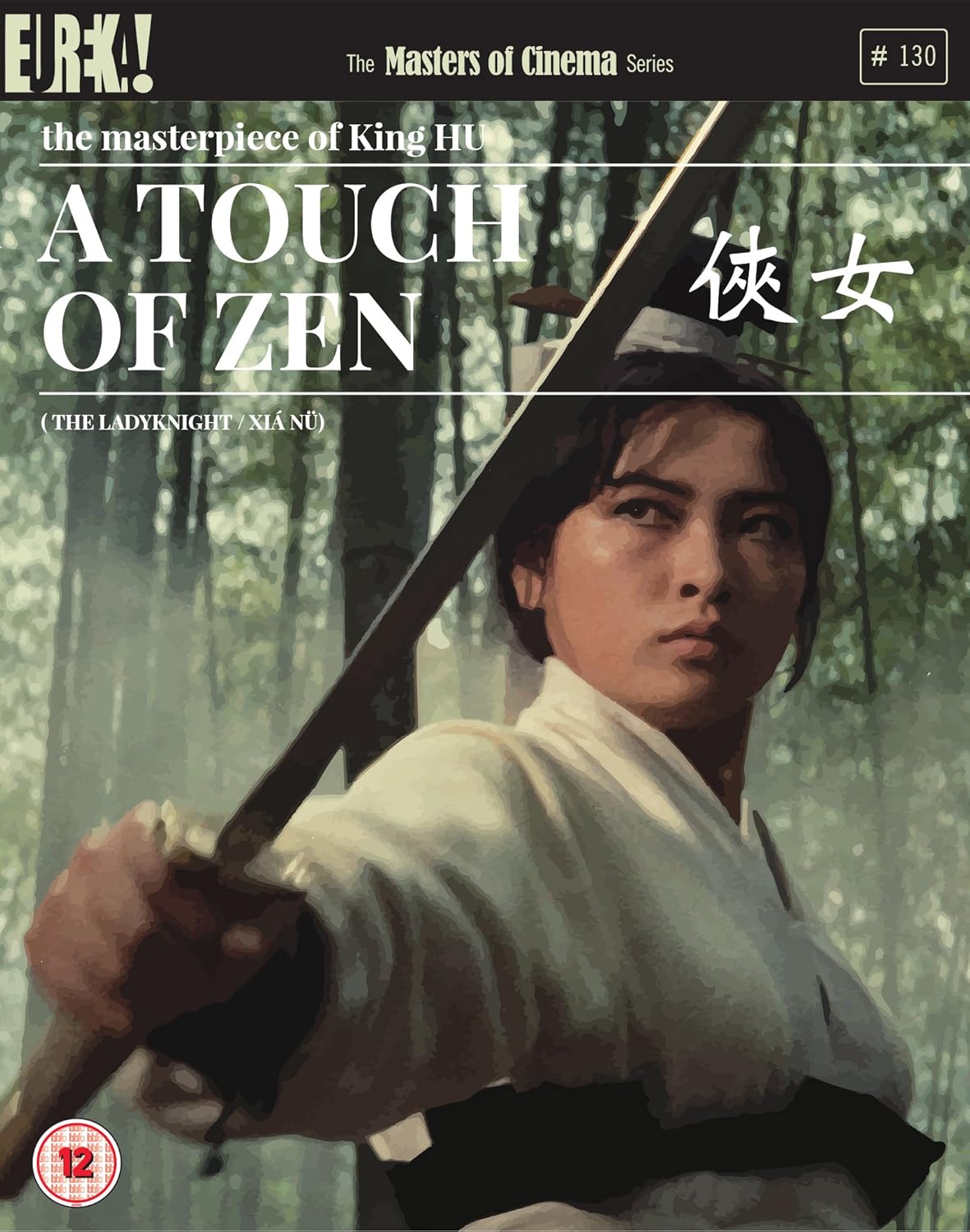

很多资料里都会提到他的代表作:《大醉侠》《龙门客栈》《侠女》,再到后来的《空山灵雨》《山中传奇》等。这些片子各自有长处,但共同点是——不求喧哗、偏爱讲究,用一套自洽的电影语言,搭出一个让人信的江湖。

在我们常见的武侠片之前,动作设计更多来自戏剧身段,特别是京剧里的程式与节拍。早期的粤语片时代,很多作品基本就是把戏台搬进镜框:台步、转身、定点亮相,镜头多为正反打,讲故事是正经的,动起来却少点电影味。

胡金铨的进入,是一次“语言改造”。他并没有抛弃戏剧身段,而是把它们翻译成电影语法:镜头不再只是“看热闹”,而是参与叙事;空间不再只是“背景板”,而是让人物能藏、能走、能互相呼应的棋盘。《大醉侠》里开始尝试,《龙门客栈》里把“客栈”做成了叙事发动机,《侠女》则更进一步,把武侠和禅意揉在一起,慢下来,深下去。

胡金铨是懂“场”的。他的场景并不是随手搭一面墙,而是把“空间关系”当成故事的一部分。典型的做法有几种:

- 以门窗、廊道、回廊框景,制造层次与遮挡,空间不平,镜头就有路可走。

- 把客栈、山寺、古道做成“棋盘”,人物在棋盘上走位,悬念靠空间的明暗、远近来组织。

- 喜欢用自然景观(竹林、荒坡、雾气、晨光)做气氛搭子,让空气和光线成为叙事的辅助线。

他的布景很“能用”。桌椅不是摆设,屏风不是装饰,每一个角落都有潜在的功能:遮一遮、藏一藏、绕一绕,人物在里面走一趟,戏就出来了。

胡金铨的动作设计,不以夸张取胜,更不靠纯粹的密度。他更在乎“身法”和“节奏”:一个眼神的传递、一段脚步的停顿、衣摆掠过的方向,都是叙事线索。很多时候,真正让人过瘾的不是大开大合,而是“将欲行而未行”的那一瞬;动作的重心落在“调度”和“铺垫”,等你以为没什么的时候,突然一个转换,戏就抖出来了。

胡金铨的片子里,物件很忙。杯盏、灯笼、门帘、屏风、竹帘、木箱……它们不只是布景的一部分,而是叙事的触发器。有人把杯子放下,有人掀帘而入,有人从屏风后绕出,这些动作本身就带着信息:身份、态度、心情,全在不言中。

更有意思的是,他愿意让“轻”的东西承载“重”的意义。比如风中的衣角、桌上的灰尘、廊道里飘动的光影,都是氛围的指针。细节被安排在“你注意不到也会被影响”的那一层,这就让片子耐看。

胡金铨的武侠片喜欢靠鼓点把情绪顶起来,这点来自于京剧(最近放映的《戏台》中可以看到相应的场景),但他更懂“收”。安静并不是没有声音,而是把声音的角色分工做清楚:风声、脚步、木门的回响、人群的嘈杂会被分层放进来,鼓点只在关键处敲一下,提醒你说,戏到了该翻页的时候。这种声音的分配,和镜头的节奏是捆在一起的。你会不自觉地跟着片子的呼吸走,快的时候不乱,慢的时候不空。

如果把很多武侠片的女性角色比作“点缀”,胡金铨就显得不一样。他的女性角色往往有主心骨,行动有独立的动机和方向。她们不是被动地被卷入,而是主动地选择与承担。这样一来,江湖不再只是力量的比拼,更关乎气度与分寸。

通过纪录片中对胡金铨之后的导演如吴宇森、徐克等导演的采访,可以肯定的是,后来很多华语导演在空间调度、女性角色、东方美学的表达上,都能看到胡金铨留下的痕迹。他的《侠女》更是获得了戛纳电影节的认可,成为华语武侠电影走向国际的一个重要节点。

之后我应该会把《大醉侠》《龙门客栈》《侠女》这三部胡金铨的代表作看一遍。首先当然是被纪录片中的电影片段以及幕后花絮吸引了,其次是想亲自感受一下他如何通过电影语言,这样才能对胡导演的作品有更直观的理解。

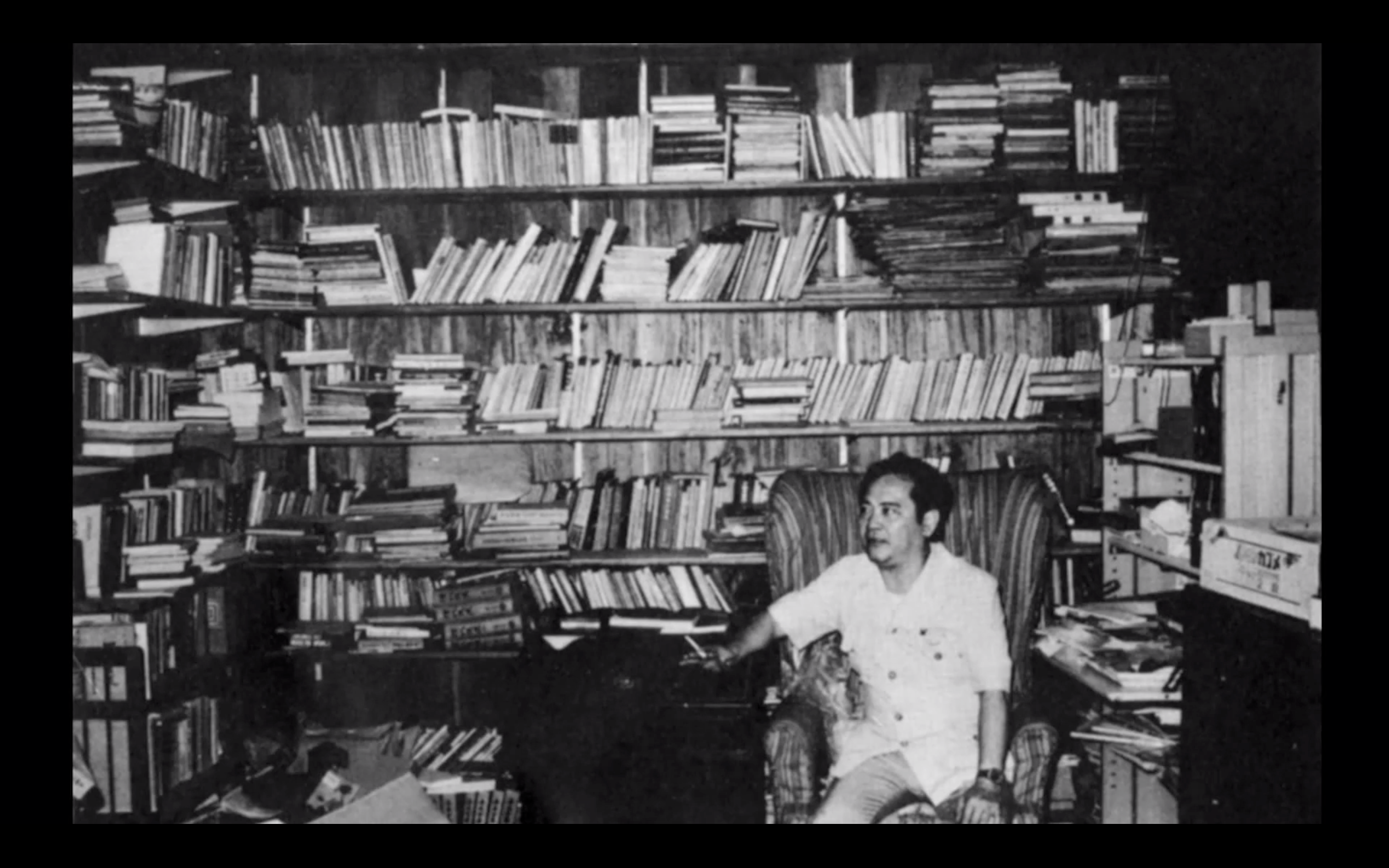

纪录片中还提到了他博览群书的习惯,他在加州的家的客厅里除了一张餐桌外,几乎没有什么家具,满墙的书架上摆满了各类书籍,从文学、哲学、历史到艺术、电影,无所不包。他的朋友们说他是个杂学家,了解各种知识。

可是从纪录片得知,胡金铨在晚年生活并不富裕,甚至有些拮据。他的电影在商业上并不算成功,很多时候是靠朋友和影迷的支持才得以继续拍摄。这种境况很大程度上来自于他对自己的电影风格的坚持,他不愿意为了迎合市场而妥协自己的艺术追求。他被朋友戏称为“黄昏的清兵卫”,意思是他像日本电影《七武士》中的清兵卫一样,孤独地坚守着自己的信念。他在美国的十几年,是孤独的十几年。哪怕回到台湾,他依旧很难找到资金支持他的电影项目。这个过程中经历的落寞,通过纪录片中采访人员流下的泪水,可以看出当年胡金铨导演的困境。

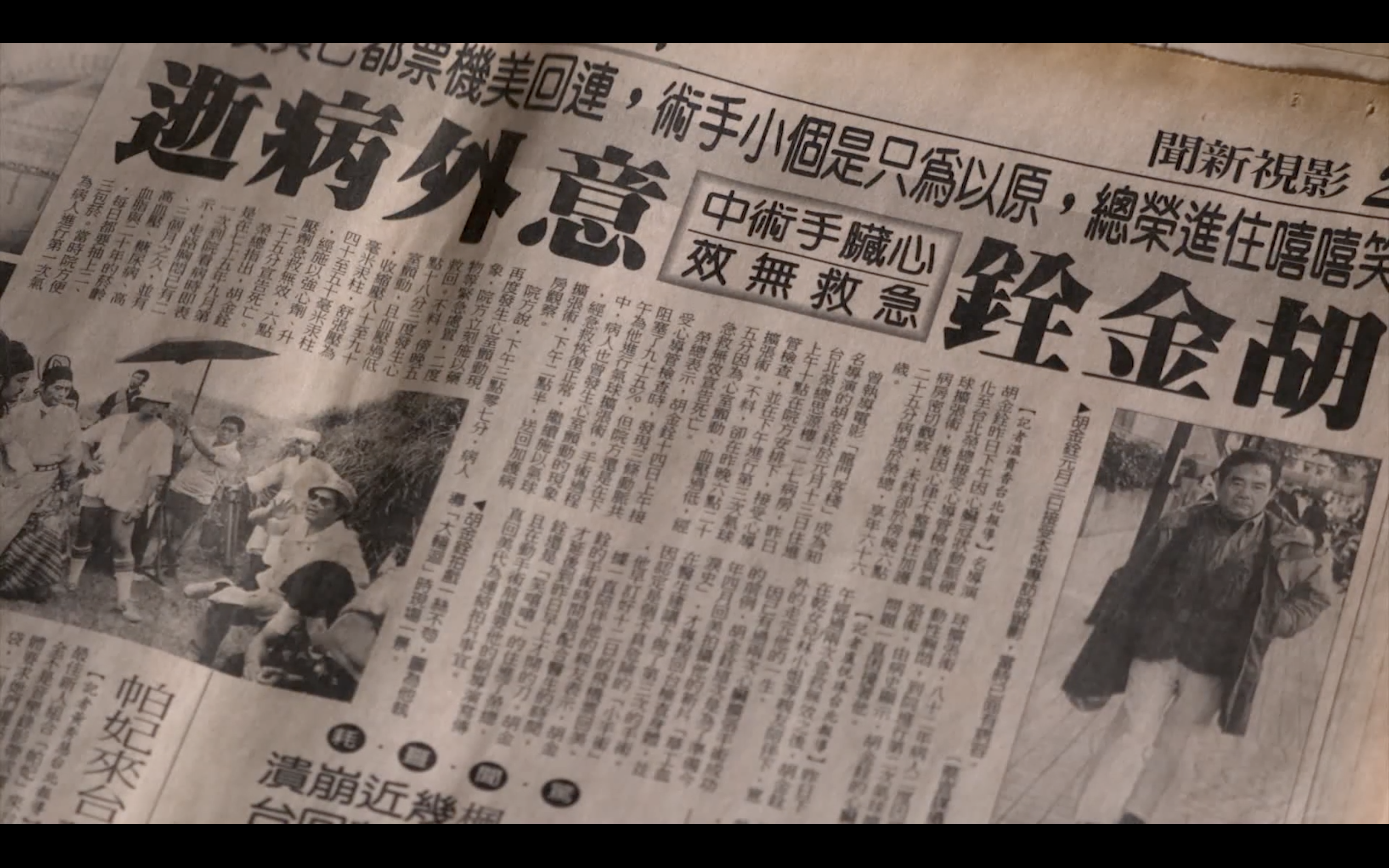

在他有生之年筹备了二十年的一本电影,就是《华工血泪史》,这部电影讲述了19世纪华工在美国修建铁路时所遭受的种种不公和苦难。影片试图揭示历史的真相,表达对华工的同情和敬意。然而,这部电影在制作过程中遇到了很多困难,最最主要的就是资金短缺。在当时的演员阵容中,排名第一的就是周润发。可是就在资金问题突然有转机,1997年,临近开拍一个月的时候,胡金铨突然在台北因心导管手术后去世,享年66岁。在2025年的《唐探1900》中,周润发受邀出演了一个在美华人的角色,很大程度上也是在向胡金铨致敬。

从胡导演朋友对他的描述中,他是一个非常真实的人。他的生活、衣着都非常简单,唯独对电影有着极高的要求和热情。他对电影的热爱和执着,甚至到了痴迷的程度。如此真实的人,无怪乎大家对他依旧念念不忘。

他是一个武侠片导演,而且他本身就是一个武侠传奇。

参考

#电影 #胡金铨 #武侠 #纪录片