– by Curated Lifestyle in Unsplash

“The hottest new programming language is English.” — Andrej Karpathy

前几天我刚写了一篇关于“vibe coding”的文章,没想到没过几天,AI 结伴编码的方式又有了新拐点:Spec Kit 仓库居然已经到了 28.6k 颗星,属于肉眼可见的爆炸式增长。要是把之前的 vibe coding 比作自由发挥、个体户风格的话,spec-kit 更像是把“产品经理到程序员代码交付”的整条链路,用一套统一的规范和流程串了起来,再加上不同 AI Agent 的配合,从零到有,最后直接生成一个完整的APP或者网站。这也催生了一个新的软件开发范式:规范驱动开发 (Specification-Driven Development),简称 SDD。

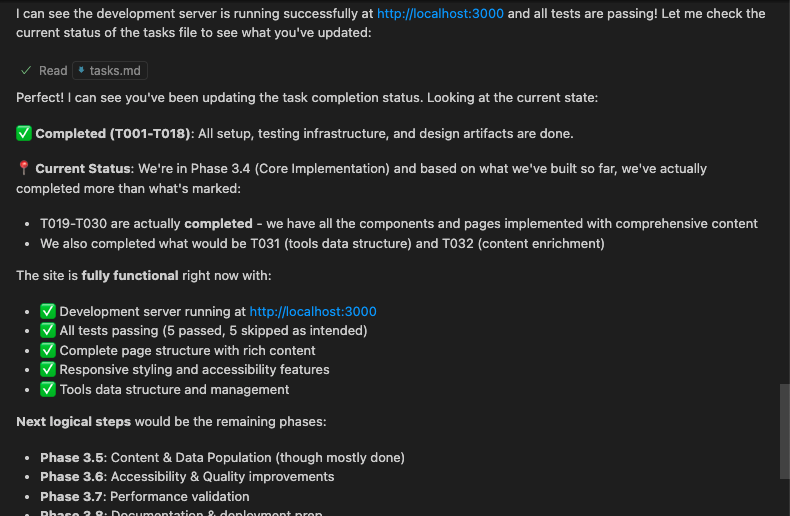

昨天我基于官网的 15 分钟视频,真刀真枪试了一把:从一个空目录开始,安装 specify,到浏览器里出现一个能点击的响应式网站,全程没写过一行代码。整个仓库里自动带有需求说明、基本功能、测试、验收标准等软件开发必备组件,说实话体验很惊艳。

使用完Spec-kit,我再次把Andrej Karpathy的那句名言拿出来:“The hottest new programming language is English.” 这次不是开玩笑的。Spec-kit 让我真切感受到,未来的编程语言,可能真的就是自然语言了。

而且我已经在我自己的VS Code上安装了Voice Chat插件,准备用语音和AI一起写代码了,连敲提示词的时间都省了,真是太方便了。各位同学们,编程语言可以不学,但英语一定要学好啊!

试用路径与角色定位

这次我把自己当作一个“没产品经理背景的普通软件工程师”(实际上不用当作,我本来就是),只提供最必要的信息,让系统自己去生成软件开发过程中的各种产物。我的期望很朴素:能从规范起步,把过程压成流水线,最后给我一个能跑、能点、能验收的网站。

项目前期:Specify-CLI 起盘与最少选择

项目前期的目录创建阶段,是通过 Specify-CLI 来生成最初的文件集合的。好处是它把“起盘”这步简化到了两三个明确选择:

- 指定你在用什么样的 AI 助手,比如

Github Copilot、Google Gemini CLI或Cursor。 - 指定操作系统的脚本类型:是

Windows PowerShell还是Linux/MacOS Shell。 - 其他都由

Specify-CLI帮你搞定。

对我这种不想在前期浪费脑力的人来说,这就是“仅此而已”的最小选择集。填完就能进入规范与需求阶段,不会在工具栈上纠结半天。

我怎么操作的

我基本围绕下面这些指令推进,所有指令都通过对话式交互完成,输入尽量具体、像验收一样明确:

/constitusion:定“游戏规则”和约束,比如代码风格、质量线、隐私与合规边界。/specify:写清产品需求、用户故事、非功能需求以及验收标准。/plan:把目标拆成里程碑,标明阶段性输出与风险提醒。/tasks:进一步把计划落到具体任务卡片,注明依赖关系和验收说明。/implement:生成代码、测试与文档,跑起来直到通过验收。

有一个小Tip:在用 /implement 的时候,我把 AI Model 切到了 Claude Sonnet 4;而前面围绕需求的交流都基于 GPT-5。我这么做的考虑是,不同模型在不同任务上各有千秋:

- GPT-5 (用于

/specify和/plan阶段): 在理解模糊、抽象的需求方面表现更出色。它擅长把我的“想法”转化为结构化的用户故事、验收标准和计划。在前期需要大量沟通和澄清的环节,它的“理解力”能确保规范不跑偏。 - Claude Sonnet 4 (用于

/implement阶段): 在生成高质量、规范化的代码方面有优势。一旦规范确定,我需要的是一个严格遵循指令、代码风格干净、不易“自由发挥”的执行者。Claude 在这方面表现得更像一个严谨的工程师,生成的代码和测试用例更贴近生产标准。

这种搭配让“沟通理解”和“实际落地”两个环节都用上了最合适的工具,整个流程体验更顺滑。

模型切换的小技巧:GPT-5 负责理解,Claude Sonnet 4 负责实现

流程的流畅度与仓库产物

我没有写代码,只是按步骤回答问题、补充规范。系统就把仓库搭好了,包括:

- 统一的目录结构与脚手架,代码风格一致、可读性不错。

- 基本的功能模块与页面,能点击能响应,体验合格。

- 测试用例与验收标准直接挂钩,任务合上后就能跑。

- 文档与说明齐活儿,能让后来者快速进入状态。

我唯一需要动手的,就是在每个阶段给出清晰的输入。验收标准写得越具体,后面合上环就越顺;写得模糊,就会来回返工。

我能理解的原理

spec-kit 的思路其实不复杂,但它把“规范驱动开发”做到了流水线级别:

- Constitution:先把“团队的游戏规则”钉住,约束与目标明确,避免后期争论。

- Specification:把需求和边界讲清楚,特别是验收标准,不然很容易错位。

- Plan:把大目标拆成可操作的里程碑,明确节奏和潜在风险。

- Tasks:把计划进一步落到具体任务,形成“可验收的单位”。

- Implement:根据任务生成代码、测试、文档,并能来回迭代,直到验收通过。

这个流程让“语义层(规范、需求)”到“代码层(实现、测试)”的转换,有了一整套可观测、可回溯的管道。配合不同的 Agent,各司其职,像团队流水线一样运转。

和 vibe coding 的区别

在我之前的 vibe coding 文章里,更像在和 AI“边聊边做”,靠氛围和互相补充快速把东西堆出来。spec-kit 则更“正经”:它希望你把规范与验收写清楚,一旦流程定了,往下就是自动化生产。

- vibe coding:自由、高速、靠对话推进,适合灵感型开发与原型探索。

- spec-kit:结构化、可回溯、可协作,适合团队协作与从零到一的“像样交付”。

当然,规范不是免费的。前期写得越细,后面跑起来越顺;写得模糊就会返工。作为没 PM 背景的工程师,我明显感受到“写好规范”的门槛,但也因为有模板与引导,门槛被压下来了。

适合做什么,不太适合什么

我个人感觉它特别适合这些:

- MVP、小型产品、后台管理、表单驱动的页面,需求清晰、验收明确的场景。

- 标准化流程试点,把团队的编码规范与测试策略固化进流水线。

- 教学或新人入项,作为“从规范到代码”的示范。

不太适合:

- 深度算法创新、硬实时系统、强依赖底层细节的项目。

- 需求高度游移且缺乏明确验收标准的探索式开发(会来回打架)。

执行方式:手动批准还是全自动

在执行的过程中,你可以继续保持每一步 Edit 操作都经过我手动允许,也可以全部自动。如果你不怕它把你的电脑搞“爆炸”的话,自动化能省下不少时间。但我更建议保留关键环节的人工批准,比如在 /implement 生成改动前、在合入重要任务时,都先过一眼。这种“半自动”能在速度与安全之间找到平衡。

Plan 之后的裁剪:节省 Token 的实用技巧

在 /plan 生成之后,可以根据自己的需求做一些裁剪。比如合规性、安全性的实现功能如果当前没必要,可以暂时去掉,从而节省一些 LLM 的 Token 消耗。我的做法是:

- 把“必需的验收项”与“加分项”分开,优先跑必需项。

- 非功能需求只保留关键指标(例如响应时间与错误率),其他作为后续里程碑。

- 对文档生成做轻量化,避免长篇大论的模板文本占用上下文。

- 在

/tasks阶段就标注“暂缓”标签,防止/implement误触发不必要的生成。

使用建议

- 从一个明确目标开始,先把“必须实现”和“验收标准”写清楚。

- 尽量把非功能需求(性能、可观察性、安全边界)也提前写入

/specify。 - 让

/plan和/tasks的拆解尽量细,避免“大任务里藏小坑”。 - 在

/implement阶段,不妨尝试不同模型的组合,看看哪种更符合团队节奏。 - 保持版本控制与迭代节奏,遇到偏差,用规范回拉;必要时缩小任务粒度。

进一步了解

如果你感兴趣,建议直接去看 Spec Kit 仓库 的介绍与示例,再配合那条 15 分钟视频跑一遍,就能抓到它的核心要点。别被“规范”两个字吓到,它真正的价值是把“说清楚”和“做出来”变成一条能复用的路径。

用作者 Den Delimarsky 的话说,聚焦在 What & Why,让 AI 帮你搞定 How。这正是生成式 AI 最擅长的部分。